Inhaltsbereich

Detail

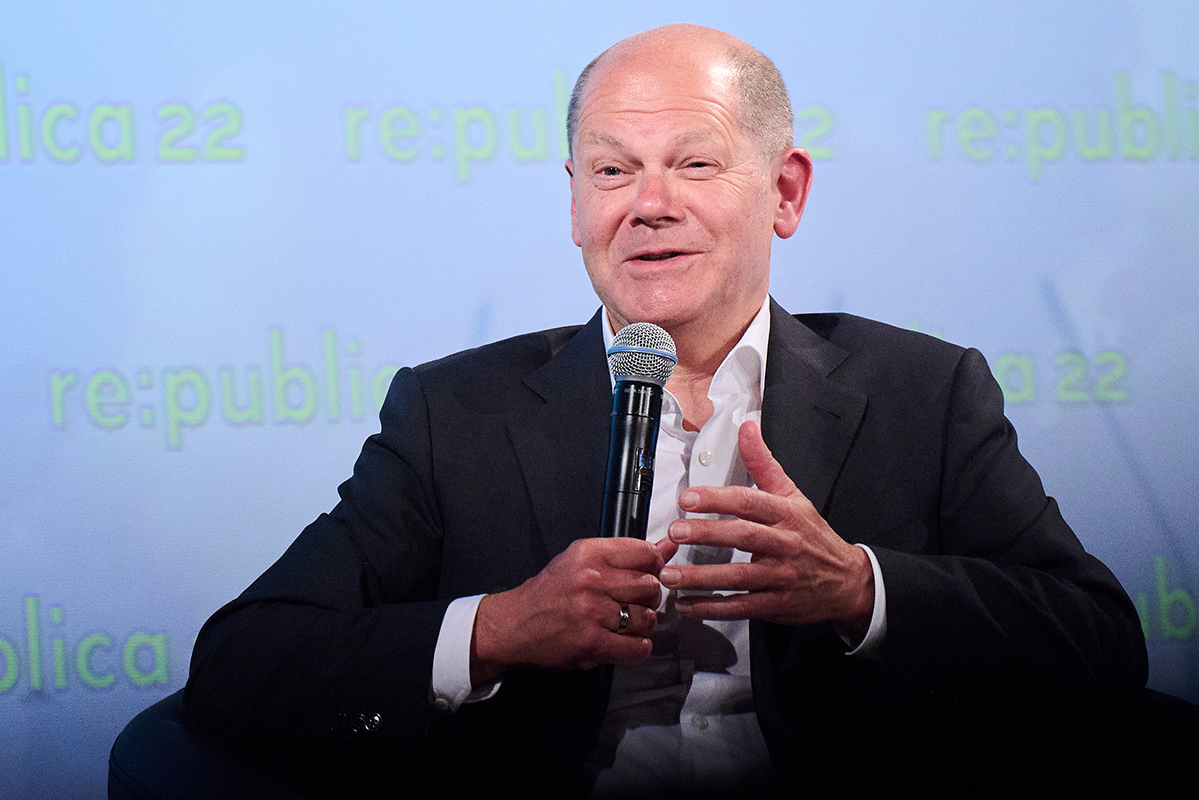

Rede anlässlich der re:publica 2022

Donnerstag, 9. Juni 2022, 14.26 Uhr, Berlin

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

meine Damen und Herren!

Ich möchte meine Rede mit einem Geständnis beginnen. Ich war zwar schon früher zu Gast auf der re:publica, zuletzt 2019 als Bundesminister der Finanzen, aber noch nie bin ich bis ganz zum Schluss geblieben. Mein Fehler! Sonst hätte ich wohl auch auf Anhieb entschlüsselt, was es mit dem diesjährigen Motto auf sich hat. Stattdessen habe ich erst bei der Vorbereitung auf meinen heutigen Besuch erfahren, dass jede re:publica mit dem rituellen Singen von Queens „Bohemian Rhapsody“ endet und dass „Any Way the Wind Blows“ damit sozusagen „the famous last words“ der letzten re:publica vor der Pandemie gewesen sind.

Daran anknüpfen zu wollen ‑ so verstehe ich die Wahl des Mottos ‑ ist mutig, und zwar deshalb, weil uns als Gesellschaft der Wind in diesen vergangenen zweieinhalb Jahren doch ziemlich brutal ins Gesicht geweht und einiges mit sich gerissen hat.

Da war natürlich die Pandemie mit all ihren sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen und Brüchen. Ihre Folgen werden uns noch lange beschäftigen. Die geopolitischen Gewichte haben sich noch rasanter verschoben als ohnehin schon. Die Welt des 21. Jahrhunderts wird nicht multipolar; sie ist es längst.

Und schließlich: Seit dem 24. Februar dieses Jahres tobt ein grausamer Krieg im Osten Europas, der uns alle erschreckt und beschäftigt. Ich habe das eine Zeitenwende genannt, weil ein einziges Land, Russland, mit der Macht seines Militärapparates und ohne jeden Anlass internationales Recht auf brutalste Weise bricht, um knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges Grenzen in Europa zu verschieben, um ein anderes Land zu unterwerfen und sich zumindest Teile davon einzuverleiben. Das ist blanker Imperialismus, und den können und werden wir nicht akzeptieren, niemals. Daher unsere Sanktionen gegen Russland; daher die große und fortgesetzte Unterstützung der Ukraine, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und auch militärisch; daher die Aufnahme Millionen Geflüchteter in der EU. Auch in Deutschland haben unglaublich viele Bürgerinnen und Bürger ihre Herzen und die Türen ihrer Wohnungen geöffnet. Daher auch die Entscheidung, dass Deutschland erstmals in großem Umfang Waffen und Militärgüter in ein Kriegsgebiet schickt.

Wir tun all das auf das Engste abgestimmt mit unseren Freunden und Partnern in der Europäischen Union, in der NATO und in der G7, der Gruppe der wirtschaftsstarken Demokratien, in der Deutschland gerade den Vorsitz führt. Diese Einigkeit ist ganz wichtig. Putin hat nicht mit ihr gerechnet. Unsere Einigkeit zeigt: Wenn es ernst wird, dann leiten uns dieselben Werte und Überzeugungen, dann ist auf gewachsene Partnerschaften Verlass.

Aber diese Geschlossenheit sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Krieg in der Ukraine für viele Länder und Weltregionen in Asien, in Afrika, in Südamerika weit weg ist. Ganz nah hingegen sind dort die Folgen des russischen Angriffskriegs, die Sorge vor Hungersnöten, vor Rohstoffknappheit, vor Energiemangel, vor unterbrochenen Lieferketten und vor einem Abgehängt- und Vergessenwerden vom Rest der Welt. Darin liegt ein großes Problem. Denn es droht eine neue Teilung der Welt. Jeder gegen jeden und jeder für sich, statt globaler Verantwortung und internationaler Solidarität.

Ich war daher in den vergangenen Wochen viel unterwegs. Ich habe in Afrika und in Asien Gespräche geführt; wir habe Regierungsverhandlungen mit Japan und Indien organisiert, und ich habe meine Kollegen aus Indonesien, Indien, Senegal, Südafrika und Argentinien zum G7-Gipfel Ende des Monats hierher nach Deutschland eingeladen. Mein Ziel ist, zu zeigen, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist. Eure Sorgen zählen genauso wie unsere.

Nicht zuletzt lohnt es sich, zusammen an einer Weltordnung zu arbeiten, die der multipolaren Realität des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Deglobalisierung, die manche derzeit propagieren, ein gefährlicher Irrweg ist. Niemand kann sich vom Rest der Welt abkoppeln. Das gilt für die analoge Welt, wo Klimawandel, Gesundheitskrisen, Armutsbekämpfung, Handel und Wissenstransfers internationale Zusammenarbeit zwingend erforderlich machen. Aber das gilt genauso, vielleicht noch stärker, für den digitalen Raum.

Das Internet lebt davon ‑ und da erzähle ich gerade Ihnen hier natürlich nichts Neues ‑, dass Daten frei in jede Ecke der Welt fließen können, dass Informationen von überall her zugänglich sind. Das hat das Internet auch groß gemacht.

Aber: Wissen ist Macht. Und von dieser Macht des Wissens fühlen sich nicht wenige bedroht. Deshalb erleben wir, wie staatliche Akteure dem freien Internet Grenzen setzen. Wir erleben Zensur und Überwachung in China. Und wir erleben den Versuch der völligen Abschottung des russischen Informationsraums durch Putins Staatsmacht, leider oft mit Erfolg. Kurz gesagt: Aus dem Internet ist in Teilen leider bereits ein „Splinternet“ geworden.

Hinzu kommt: Immer häufiger werden digitale Technologien als geopolitisches Machtinstrument missbraucht, teils auch gezielt für Desinformationskampagnen. Cyberangriffe, ausgeführt durch Staaten und kriminelle Organisationen, kommen hinzu. Darauf werden wir uns besser einstellen. Auch das ist im Übrigen eine konkrete Konsequenz der Zeitenwende.

Meine Damen und Herren, die Herausforderung für uns alle scheint klar: Es gilt, das Internet als den progressiven, demokratisierenden Raum für weltweite Vernetzung und Wissensaustausch zu erhalten und zu stärken. Das bedeutet „Zeitenwende“ digitalpolitisch.

Und wie fast immer ist die Eine-Million-Euro-Frage: Wie kriegen wir das hin? Zwei Gedanken möchte ich dazu beisteuern. Ich hoffe, dass wir darüber im Anschluss noch ins Gespräch kommen.

Erstens. Wir müssen unsere eigene digitale Souveränität stärken, aber ohne globale Wertschöpfungsketten zu kappen und selbst in Protektionismus zu verfallen. Das heißt, klar zu differenzieren: Welche Technologien können wir gefahrlos auf dem Weltmarkt kaufen und mit aller Welt teilen, und welche Technologien sind strategisch so wichtig, dass wir sie selbst vorhalten und beherrschen müssen?

Ich denke etwa an Chips und Halbleiter, deren Mangel derzeit die Industrie in Deutschland und weltweit ausbremst. Daher ist es eine wirklich gute Nachricht, wenn Unternehmen wie Intel sich entscheiden, Chips künftig hier in Deutschland zu produzieren.

Und wir sind aktiv dabei, weitere Investitionen in die Halbleiterindustrie zu ermöglichen. Das ist übrigens auch ein Erfolg veränderter politischer Rahmenbedingungen für solche Ansiedlungen hier in Deutschland und ein Ergebnis der EU-Digitalpolitik. Ich sehe das als Ansporn. Die Bundesregierung wird in den kommenden Jahren massiv in die Digitalisierung investieren: in die Infrastruktur, etwa durch den flächendeckenden Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen. Hier muss Deutschland dringend aufholen. Und ich bin sicher: Darüber haben Sie in den letzten Tagen schon viel gesprochen.

Wir wollen in Deutschland zu einem anderen Umgang mit Daten kommen, hin zu einer verantwortungsvollen Datenökonomie, in der mehr Daten genutzt und geteilt werden, und zwar zum Wohl unserer Gesellschaft und der Wirtschaft.

Wir werden Gründungen und Startups gezielter fördern: auf Basis einer übergreifenden Start-up-Strategie, die gerade erarbeitet wird, und auch mit Hilfe einer neuen Agentur für Transfer und Innovation, die Hochschulen, die Wirtschaft und staatliche Stellen zusammenbringt.

Und schließlich brauchen wir endlich eine digitale Verwaltung, und zwar auf allen staatlichen Ebenen.

Man sieht die Not und hört sie!

Was für einen Unterschied hätte es zum Beispiel gemacht, wenn wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren der Pandemie bessere anonymisierte Gesundheitsdaten zur Verfügung gehabt hätten? Daran arbeiten wir jetzt mit Hochdruck.

Auch die Dauer von Verwaltungsverfahren in Deutschland wollen wir verkürzen, mindestens um die Hälfte. Bis Jahresende soll der gesetzliche Rahmen dafür stehen.

Bei allen Herausforderungen dieser Zeit und bei allen Defiziten, die in der Pandemie gerade auch bei der Digitalisierung deutlich geworden sind: Es waren digitale Lösungen, die vielen Unternehmen und auch der Verwaltung ermöglicht haben, weiterzuarbeiten und voranzukommen. Es hat sich gezeigt: Je digitaler die Unternehmen, desto besser kamen sie durch die Krise. Diese positive Erfahrung schafft Akzeptanz. Das ist eine gute Basis, um technologisch vorn zu bleiben in einer Welt, in der aus günstigen Produktionsstandorten rund um die Welt längst ernstzunehmende Wettbewerber geworden sind, und ein guter Ausgangspunkt für die grüne und digitale Doppeltransformation, die vor uns liegt.

Digitale und technologische Souveränität schafft erst die Voraussetzung dafür, weiter auf den „Brussels Effect“ setzen zu können ‑ und das wollen wir auch. Damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Im Kern geht es um die Frage: Wie können wir unsere Werte von Freiheit, Demokratie, Mitbestimmung und Gleichberechtigung verankern und fortentwickeln in der digitalen Welt? Wie bleiben wir „rule maker“, statt „rule taker“ zu werden?

Die Antwort darauf beginnt mit einer Feststellung: Ja, die Digitalisierung hat ganz fundamentale Auswirkungen auf unsere Gesellschaften. Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen. Nach der Datenschutzgrundverordnung geht die EU daher nun auch bei der Regulierung großer Plattformen weiter voran ‑ Stichwort: Digital Services Act.

Ich weiß, über die Ausgestaltung und das nötige Maß an Regulierung gehen die Meinungen weit auseinander ‑ auch hier auf der re:publica ‑, und ich fände es interessant, wenn wir auch darüber nachher miteinander ins Gespräch kämen. Doch zuvor möchte ich kurz meine Haltung erläutern.

Zum einen: Geltendes Recht muss durchgesetzt werden ‑ auch online. Dafür müssen staatliche Stellen gut ausgebildet und ausgerüstet sein, nicht zuletzt die Polizei. Ich sage das auch mit Blick auf eine ganz aktuelle Debatte, die wir darüber in Deutschland derzeit führen. Aber auch große Unternehmen wie Twitter, Meta und Telegram stehen in der Verantwortung.

Es ist gut, dass wir uns im Grundsatz einig sind: Für strafbare Beleidigungen, Aufrufe zu Hass oder gar Mord, für rassistische, antisemitische oder antimuslimische Hetze darf im Internet kein Platz sein.

Schwieriger ist es mit all dem, was sich im Graubereich unterhalb der Strafbarkeitsschwelle abspielt. Tag für Tag erleben wir, wie Grenzen des Sagbaren bewusst verschoben werden. Wie eine immer größere Lücke klafft zwischen dem, was man sich von Angesicht zu Angesicht sagen würde, und dem, was man sich auf Twitter, Facebook oder sonst wo um die Ohren haut. Hier kann und darf der Staat nicht Moderator, Schiedsrichter oder Wahrheitsministerium spielen. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Doch allein der Hinweis auf die Meinungsfreiheit hilft nicht weiter. Es braucht Plattformen und Unternehmen, die ihre große gesellschaftliche Verantwortung erkennen und wahrnehmen, so wie wir es von Unternehmen in der analogen Welt kennen und erwarten.

Darüber hinaus braucht es ein gestärktes Bewusstsein bei jeder und jedem Einzelnen von uns über angemessenes Verhalten im Netz. Das beginnt damit, Kindern und Jugendlichen ganz selbstverständlich Medienkompetenz beizubringen, auch in unseren Schulen. Und nicht zuletzt braucht es eine wache, aufgeklärte Zivilgesellschaft ‑ eine Zivilgesellschaft, die erkennt: Demokratie braucht Diskurs und Kontroverse, aber eben auch ethische Leitplanken.

Kurzum: Wir brauchen den Weltgeist der re:publica, und zwar gerade dann, wenn der Wind uns hart ins Gesicht bläst.

Insofern: Schön, dass die re:publica nach drei Jahren endlich wieder live zurück ist, und ganz herzlichen Dank für die Einladung!